In den letzten Jahren ist die Diskussion um den Schutz unserer Natur und die nachhaltige Nutzung von Ressourcen immer lauter geworden. Besonders im Rheinau-Freistett und Rheinau-Diersheim stehen wichtige ökologische Flächen auf dem Spiel: Rund 13 Hektar Rheinauenwald, die Teil eines FFH- und Vogelschutzgebiets sind, sollen für den Kiesabbau gerodet werden. Trotz langem Kampf gegen diese Pläne hat die zuständige Behörde in Rheinau mit Ausnahmegenehmigungen das Naturschutzgesetz ausgehebelt, um die Abholzung zu ermöglichen – unter Berufung auf das vermeintlich überragende öffentliche Interesse am Kiesabbau.

Grundlegende Fragen

Doch diese Entscheidungen werfen grundlegende Fragen auf: Wie rechtlich und ökologisch tragfähig sind die Genehmigungen? Welche Folgen hat der Flächenverlust für bedrohte Arten wie den Mittelspecht oder die Gelbbauchunke? Und wie können Bürgerinnen und Bürger wirksam für den Schutz ihrer Umwelt eintreten?

„Naturerbe bewahren“

Im Interview spricht Joachim Thomas, Vorsitzender des Zukunftsforums, über die rechtlichen Hintergründe, ökologische Konsequenzen und die aktuellen Kämpfe um den Erhalt des wertvollen Rheinauenwaldes. Dabei macht er deutlich: Nur mit konsequentem Rechtsschutz und engagiertem Bürgerwillen lässt sich das Naturerbe für zukünftige Generationen bewahren.

Ortenau Journal: Wie bewerten Sie die rechtliche und ökologische Tragweite der fehlenden Kumulationsprüfung mit den bereits genehmigten Kieswerkerweiterungen, angesichts der gesetzlichen Pflicht zur Summationsprüfung?

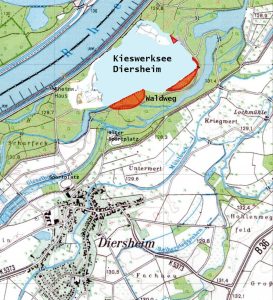

Joachim Thomas: Die fehlende Kumulationsprüfung stellt einen schwerwiegenden Mangel im Verfahren dar – sowohl rechtlich als auch ökologisch. Gemäß § 34 Abs. 1 und 2 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sowie Artikel 6 Abs. 3 der EU-Habitatrichtlinie ist die sogenannte Summationsprüfung verpflichtend. Sie soll sicherstellen, dass die Gesamtwirkungen mehrerer Projekte auf ein Natura-2000-Gebiet bewertet werden, nicht nur die isolierten Einzelwirkungen. Im FFH- und Vogelschutzgebiet liegen drei bestehende Kieswerke, davon das mit der geplanten Erweiterung der Kiesabbaufläche in Diersheim in unmittelbarer Nähe zueinander. Das bedeutet: Die Eingriffe summieren sich – auf Landschaft, Wasserhaushalt, Artenvielfalt und Klima. Ohne diese Prüfung wird das ökologische Gesamtbild verfälscht. Das ist nicht nur ein Verstoß gegen EU-Vorgaben, sondern auch gegen die Anforderungen an eine ordnungsgemäße Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP). Ökologisch bedeutet dies: Jede weitere Erweiterung verstärkt die Fragmentierung des Vogelschutz- und FFH-Gebietes, des Auenwaldes, die Störung sensibler Arten und den Verlust ökologischer Funktionen. Rechtlich kann das Fehlen der Kumulationsprüfung dazu führen, dass der Planfeststellungsbeschluss anfechtbar oder sogar rechtswidrig ist. Deshalb ist es Aufgabe der Genehmigungsbehörde diesen Mangel im Verlauf des Verfahrens abzustellen und die Summationsprüfung einzufordern.

Ortenau Journal: Wie kann es sein, dass der Vorhabenträger, die Fachkonvention Lambrecht & Trautner (2007), die Bestimmung der Erheblichkeitsschwellen nicht beachtet, und wie können ökologische Auswirkungen trotz fehlender fachlicher Standards transparent nachgewiesen werden?

Joachim Thomas: Die Fachkonvention Lambrecht & Trautner (2007) gilt seit beinahe zwei Jahrzehnten als Standardreferenz für die Bewertung der Erheblichkeit von Beeinträchtigungen in FFH-Gebieten. Sie beschreibt detailliert, wann eine Wirkung als erheblich einzustufen ist, insbesondere bei Eingriffen in Lebensräume oder Populationen geschützter Arten. Wenn ein Gutachten diese Konvention ignoriert, fehlt die fachlich-wissenschaftliche Grundlage, um die Auswirkungen sachgerecht zu bewerten. Damit werden die Ergebnisse beliebig interpretierbar – eine fachlich und rechtlich unhaltbare Situation. Ein Nachweis ökologischer Auswirkungen ohne Bezug zu anerkannten Standards kann nicht als transparent gelten. Es besteht die Gefahr, dass Effekte bagatellisiert oder gar übersehen werden. Wir sehen darin einen klaren Verstoß gegen die Prinzipien fachlicher Sorgfalt und wissenschaftlicher Nachvollziehbarkeit, wie sie in § 25 UVPG (Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung) gefordert sind. Auch hier ist es Aufgabe der Genehmigungsbehörde diesen Mangel im Verlauf des Verfahrens abzustellen und die Anwendung der Fachkonvention von Lambrecht & Trautner einzufordern.

Ortenau Journal: Welche Konsequenzen hat ein Flächenverlust in diesem Ausmaß für streng geschützte Arten wie den Mittelspecht?

Joachim Thomas: Der Mittelspecht ist eine Zielart des FFH- und Vogelschutzgebiets und ein Indikator für den Erhalt strukturreicher, alter Laubwälder. Er benötigt alte, höhlenreiche Eichenbestände mit reichlich Totholz. Genau diese Strukturen würden durch die Rodung zerstört. Bereits bei der Kieswerkerweiterung in Rheinau-Freistett in unmittelbarer Nähe zu Diersheim werden 13 ha Rheinauenwald gerodet, was durch Erteilung von sieben Ausnahmen vom Naturschutzgesetz ermöglicht wurde. Der Mittelspecht verliert seinen Lebensraum, gleiches gilt für den Schwarzspecht, die Wildkatze, die Gelbbauchunke und Fledermäuse Dies alles findet in einem europäisch geschützten Vogelschutzgebiet und Fauna-Flora-Habitat-Gebiet (FFH) statt. Eigentlich ein Skandal erster Güte, jedoch mit behördlicher Genehmigung durch besagte Ausnahmegenehmigungen vom Naturschutzgesetz. Ein Flächenverlust von mehreren Hektar hat daher unmittelbare Konsequenzen: Habitatverlust: Brutbäume, Nahrungsquellen und Schutzräume gehen verloren. Verinselung der Population: Die verbliebenen Teilbestände werden isoliert, was eine genetische Verarmung begünstigt. Verdrängung: Ersatzlebensräume mit vergleichbarer Qualität existieren in der Regel nicht, da diese bereits von dort lebenden Arten genutzt werden. Aus naturschutzfachlicher Sicht handelt es sich um eine erhebliche Beeinträchtigung, die nicht kompensierbar ist. Langfristig droht das lokale Aussterben der Art im Gebiet.

Viele Tierarten wie die Gelbbauchunke sind von den Plänen zum Kiesabbau gefährdet. Fotos: Zukunftsforum Rheinau

Ortenau Journal: Wie kann sichergestellt werden, dass das Tötungsverbot in Bezug auf die Gelbbauchunke nicht verletzt wird, bzw. gibt es Konsequenzen, wenn dieses Verbot nicht eingehalten wird?

Joachim Thomas: Das Tötungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) ist eindeutig: Es ist verboten, streng geschützte Arten zu töten, zu verletzen oder ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu zerstören. Die Gelbbauchunke ist eine streng geschützte FFH-Art, deren Populationen in Baden-Württemberg stark rückläufig sind. In den „Jungen Gründen“ rund um das Kieswerk in Diersheim lebt eine der größten Populationen zwischen Lörrach und Mannheim (HUBERT LAUFER). Es ist völlig widersinnig das in Baden Württemberg zur Wiederansiedlung und zum Populationserhalt erhebliche Landesmittel eingesetzt werden, und dort wo sie noch vorkommt massiv in den Lebensraum eingegriffen wird. Da die Art im Diersheimer Rheinauenwald vorkommt, wäre ein Eingriff ohne vorherige Sicherung ihres Lebensraumes rechtswidrig. Die Sicherstellung dieses Verbots erfordert eine präzise Erfassung aller Vorkommen und die Sicherstellung, dass durch anerkannte Maßnahmen die Tötung und Verletzung ausgeschlossen werden kann. Außerdem die Vermeidung von Eingriffen während der Fortpflanzungszeit, sowie die Schaffung geeigneter Ersatzhabitate vor Beginn der Bauarbeiten. Werden Tiere getötet oder ihre Laichplätze zerstört, liegt ein Verstoß gegen europäisches Artenschutzrecht vor, der straf- und bußgeldbewehrt ist. Verantwortlich sind sowohl der Vorhabenträger als auch die Genehmigungsbehörde, die dies zulässt.

Ortenau Journal: Warum wird der Verlust von 4,5 ha Landlebensraum für Amphibien durch die Anlage von lediglich 10 Kleinstgewässern als ausreichend erachtet? Kann der Verlust dieser Ruhestätten überhaupt zureichend ausgeglichen werden?

Joachim Thomas: Das ist aus ökologischer Sicht nicht nachvollziehbar. Der Landlebensraum ist für Amphibien mindestens ebenso wichtig wie die Laichgewässer selbst. Er dient als Rückzugs-, Nahrungs- und Überwinterungsraum. Die Anlage von zehn Kleinstgewässern kann nicht den Verlust von fast fünf Hektar strukturreichen, feuchten Auenlebensraums kompensieren. Künstlich geschaffene Gewässer haben in der Regel eine andere Wasserchemie, geringere Habitatdiversität und sind anfälliger für Austrocknung. Ein „Ausgleich“ im Sinne des Naturschutzrechts setzt Gleichwertigkeit in Funktion, Qualität und Dauerhaftigkeit voraus – diese ist hier nicht gegeben. Daher handelt es sich nach unserer Auffassung, ökologisch um einen nicht ausgleichbaren Verlust, der als erhebliche Beeinträchtigung im Sinne des § 34 BNatSchG zu werten ist.

Ortenau Journal: Welche Konsequenzen sind zu erwarten, wenn streng geschützte bzw. vom Aussterben bedrohte Fledermausarten keine Schutzmaßnahmen wie Fledermauskästen erhalten, um den Verlust an natürlichen Quartiermöglichkeiten zu kompensieren?

Joachim Thomas: Fledermäuse stehen als streng geschützte Arten unter dem besonderen Schutz der FFH-Richtlinie (Anhang IV). Sie nutzen Baumhöhlen, Spalten und lose Rindentaschen als Sommerquartiere, Wochenstuben und Überwinterungsplätze. Wenn solche Strukturen im Zuge von Rodungen verloren gehen und keine Ersatzquartiere geschaffen werden, liegt ein direkter Verstoß gegen das Zerstörungsverbot von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) vor. Die Konsequenzen sind schwerwiegend: Der Verlust kann zum Zusammenbruch lokaler Kolonien führen. Rechtlich drohen Bußgelder, Untersagungsverfügungen oder die Nichtgenehmigungsfähigkeit des gesamten Vorhabens. Fledermauskästen stellen jedoch auch nur lediglich ein minimales Erfordernis mit hoher Prognoseunsicherheit dar, um die gesetzlichen Schutzvorgaben irgendwie auf dem Papier zu erfüllen. Die Besiedlung neuer Kästen ist abhängig von den Erfahrungen der Fledermauspopulationen mit solchen künstlichen Quartieren (ZAHN & HAMMER 2017, LEITL 2020). Wo bislang keine Nutzung von Kästen durch Fledermäuse bekannt ist, erfüllt die Anbringung von Kästen die rechtlichen Anforderungen nicht, da es in der Regel zu lange dauert, bis sie von Fledermäusen in relevantem Umfang angenommen werden (PHILIPP-GERLACH 2017). Laut Gutachten haben die Fledermäuse Ausweichmöglichkeiten in dem umliegenden Rheinauenwald, also dem Wald der gerade für den Kiesabbau in Rheinau-Freistett gerodet wird. Dies alles hinterlässt bei uns den Eindruck, dass die Artenschutzprüfung zu hinterfragen und ein behördliches Eingreifen nötig ist.

Ortenau Journal: Zu welchem Ausmaß rechtfertigt die wirtschaftliche Notwendigkeit der Erweiterung einen solchen massiven Eingriff in ein Natura-2000-Gebiet?

Joachim Thomas: Die Antwort ist eindeutig: gar nicht. Nach Artikel 6 Abs. 4 der FFH-Richtlinie sind Eingriffe in Natura-2000-Gebiete nur zulässig, wenn zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses vorliegen – etwa die Sicherheit der Bevölkerung oder Projekte von herausragender gesellschaftlicher Bedeutung. Reine wirtschaftliche Interessen eines Unternehmens erfüllen diese Voraussetzungen nicht. Ein Kiesabbau zur Rohstoffgewinnung dient keinem überwiegend öffentlichen Interesse, sondern privaten Profitinteressen, zumal der Kiesabbau im Rheinwald also im Vogelschutz und FFH- und Landschaftsschutzgebiet nicht notwendig ist, da es alternative Abbauflächen außerhalb dieses Gebietes auf Gemarkung der Stadt Rheinau gibt.

Ein solcher Eingriff ist also nach unserer Sichtweise nicht genehmigungsfähig und widerspricht sowohl der europäischen als auch der nationalen Rechtslage. Wirtschaftliche Argumente verlieren an Substanz und Relevanz. Der Kiesabbau bringt längst nicht mehr die Einnahmen, die im Rheinauer Haushaltsansatz erwartet wurden. Man zerstört Natur und Umwelt für ein Geschäft um dessen Endlichkeit jeder weiß. Und es ist noch widersinniger: Beim geplanten Bau des Bahn-Tunnels in Offenburg werden laut Planungsunterlagen 4,8 Millionen Tonnen Kies anfallen, die in einem Baggersee in Waltersweier bei Offenburg versenkt und zur späteren Nutzung zwischengelagert werden, weil man nicht weiß wohin damit. Einerseits wird Kies vom Markt genommen – andererseits soll ohne Notwendigkeit für die Bauwirtschaft unser Rheinwald für den weiteren Kiesabbau geopfert werden.

Der Rheinauenwald ist ein hochsensibles Ökosystem. Es droht die Abholzung. Fotos: Zukunftsforum Rheinau

Ortenau Journal: Warum wird an der 0,6 Hektar Fläche außerhalb des Vorranggebiets festgehalten, obwohl dies nachweislich dem Schutzstatus widerspricht?

Joachim Thomas: Das Festhalten an der Fläche außerhalb des Vorranggebiets ist für uns rechtlich unhaltbar. Regionalplanerisch ist genau festgelegt, wo Rohstoffgewinnung zulässig ist. Eine Erweiterung über diese Grenzen hinaus stellt eine planungsrechtliche Zielabweichung dar, die nur im Rahmen eines Zielabweichungsverfahrens (§ 6 ROG) erlaubt wäre. Da ein solches Verfahren nach unserem Kenntnisstand bisher offenbar nicht eingeleitet wurde, liegt hier ein klarer Verstoß gegen die Regionalplanung und den Gebietsschutzstatus vor.

Ortenau Journal: Sind rechtliche Konsequenzen zu erwarten, wenn kein offizielles Zielabweichungsverfahren durchlaufen wird?

Joachim Thomas: Ja. Ohne ein Zielabweichungsverfahren wäre jede Genehmigung, die über den festgelegten Vorrangbereich hinausgeht, rechtswidrig. Die Folge könnten Klagen von Umweltverbänden oder Verwaltungsgerichtsverfahren sein, die zur Aufhebung der Genehmigung führen könnte.

Ortenau Journal: Wurden echte Alternativen zur Erweiterung, die das Natura-2000-Gebiet nicht beeinträchtigen, geprüft? Was fordern Sie?

Joachim Thomas: Nach unserem Kenntnisstand nicht in ausreichendem Maße. Eine Alternativenprüfung ist jedoch zwingend vorgeschrieben, bevor ein Eingriff in ein Natura-2000-Gebiet überhaupt erwogen werden darf. Auf Gemarkung der Stadt Rheinau sind im Regionalplan Südlicher Oberrhein mehrere Vorranggebiete zum Kies- und Sandabbau ausgewiesen, die außerhalb des Rheinwaldes und der Schutzgebiete liegen und somit weitaus weniger ökologischer Schaden entstehen würde. Offensichtlich fehlt es aber am kommunalpolitischen Willen die Natur zu schützen. In einer Zeit wo alle Kommunen über Finanzprobleme klagen, ist die Lobby zur monetären Ausbeutung der Natur weit über einen vertretbaren Rahmen hinaus offensichtlich im Gemeinderat größer als die Belange der Natur und Umwelt konsequent zu schützen. Soll heißen, es wird alles ausgebeutet, erst der Rheinauenwald, anschließend die anderen (Alternativen) Abbauflächen um den größten Finanzmaximierungseffekt zu haben. Solange diese alternativen Möglichkeiten nicht geprüft und dokumentiert sind, kann von keiner rechtmäßigen Planung gesprochen werden.

Ortenau Journal: Wird den Anwohnern bewusst gemacht, welche Konsequenzen die Feinstaub-Emissionen durch die Binnenschifffahrt auf sie und das Erholungsgebiet haben wird? Gibt es weitere kritische Stimmen außer Ihnen?

Joachim Thomas: Viele Bürgerinnen und Bürger wissen bislang nicht ausreichend, welche Folgen der erhöhte Schiffsverkehr und die zusätzlichen Transporte mit sich bringen. Feinstaub, Stickoxide und Dieselruß aus der Binnenschifffahrt belasten die Luftqualität erheblich. Auch der Lärm durch Schiffsmotoren und Verladeanlagen beeinträchtigt die Erholungsfunktion des Rheinufers. Es wird zwar immer propagiert wie viele LKW-Fahrten ein Binnenschiff ersetzt, die gesamt Ökobilanz der Binnenschifffahrt ist jedoch nicht besser als beim Straßenverkehr. Das Verladen und der Abtransport von Kies und Sand über den Rhein sind bei Lichte betrachtet also kein wirklicher Vorteil, wie in den Antragsunterlagen zur Erweiterung der Kiesabbaufläche in Rheinau Diersheim suggeriert wird.

Ortenau Journal: Ist die Erweiterung nach den Umweltschutzrichtlinien überhaupt möglich oder sollte diese grundsätzlich eingestellt werden?

Joachim Thomas: Nach der uns bekannten Aktenlage sehen wir keine Vereinbarkeit mit geltenden Umweltschutzrichtlinien. Die massiven Eingriffe in das FFH- und Vogelschutzgebiet, die bereits stattgefunden haben bzw. gerade stattfinden, (Rodung von 13ha Rheinauenwald in Rheinau-Freistett), die laut Antragsunterlagen unzureichenden vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen und die fehlenden Prüfungen beim Vorhaben in Rheinau-Diersheim machen das Vorhaben aus unserer Sicht nicht genehmigungsfähig. Daher lautet unsere Forderung: Das Projekt muss aufgegeben werden.

Bleibt das Habitat als Naherholungsgebiet erhalten? Foto: Zukunftsforum Rheinau

Ortenau Journal: Wie positioniert sich das Zukunftsforum dazu, dass der Standard an solche Vorhaben mit ersichtlichen u.a. artenschutzrechtlichen Abweichungen sinkt und ihnen somit Raum für umweltschädliche Erweiterungsarbeiten ermöglicht?

Joachim Thomas: Wir beobachten mit Sorge, dass Umweltstandards zunehmend verwässert werden, um wirtschaftlichen Interessen Raum zu geben. Das ist ein gefährlicher Trend, der den Grundgedanken des Umweltrechts untergräbt. „Wenn Verstöße durch Ausnahmegenehmigungen legalisiert werden, weil sie wirtschaftlich bequem sind, verliert der Rechtsstaat seine Glaubwürdigkeit“, so das Zukunftsforum. Wir fordern von Behörden und Politik, dass Artenschutzrecht, Habitatrecht und EU-Richtlinien konsequent angewendet werden – nicht als Formalie, sondern als Leitlinie.

Ortenau Journal: Offensichtlich kann die Problematik der Erweiterung nachgewiesen und ersichtlich gemacht werden – was muss jetzt passieren, um den notwendigen Umweltschutz in diesem Gebiet umzusetzen?

Joachim Thomas: Es braucht sofortige Schritte: Klärung der rechtlichen Mängel. Artenschutzrecht, Habitatrecht und EU-Richtlinien muss konsequent angewendet werden. Langfristiger Schutz des Diersheimer Rheinauenwaldes durch Aufnahme in das kommunale Klimaschutzkonzept.

Ortenau Journal: Haben Sie einen Aufruf an die Öffentlichkeit? Was können die Bürger bewirken?

Joachim Thomas: Ja – und zwar einen sehr deutlichen. Als am 19.03.2025 der Gemeinderat per Stellungnahme zum laufenden Planfeststellungsverfahren seine Zustimmung zur Erweiterung der Kiesabbaufläche in Rheinau-Diersheim gab, reifte bei uns der Gedanke ein Bürgerbegehren mit nachfolgendem Bürgerentscheid zum Erhalt des Diersheimer Rheinwaldes zu starten. Innerhalb von 6 Wochen haben wir den Verfahrensablauf mit der Stadtverwaltung besprochen, das Bürgerbegehren organisiert und 1.848 Unterschriften gesammelt, nötig gewesen wären 614 Unterschriften. Am 15. Oktober stellte der Gemeinderat die Zulässigkeit unseres Bürgerbegehrens fest. Am 8. März 2026 wird die Bevölkerung von ganz Rheinau im Rahmen eines Bürgerentscheids darüber abstimmen, ob der Diersheimer Rheinauenwald für den Kiesabbau geopfert wird oder als Natur- und Erholungsraum erhalten bleibt. „Jede Stimme zählt. Der Wald kann nur bleiben, wenn wir ihn gemeinsam verteidigen. Wer sich jetzt engagiert, schützt nicht nur Bäume – sondern Klima, Artenvielfalt und Lebensqualität für kommende Generationen.“ Wir rufen alle Bürgerinnen und Bürger in Rheinau auf, sich für den Erhalt dieses einzigartigen Naturraums einzutreten und beim Bürgerentscheid die Fragestellung: Sind sie dagegen, dass die Stadt Rheinau in Diersheim Flächen des Rheinwaldes verpachtet, die zum Zweck des Abbaus von Kies und Sand gerodet werden? mit JA zu beantworten.

Das könnte dich auch interessieren:

Klinikum Offenburg: Baugrube ausgehoben – größtes Projekt der Agenda 2030 nimmt nächste Hürde

Stadtwald Offenburg mit Vorbildcharakter: Jagd und Forst mit Regeljagdmodell für resiliente Wälder

Ödsbacher Straße 6

77704 Oberkirch

Telefon: +49 7802 916 99 43

E-Mail: info@brandmediaberlin.de

Ödsbacher Straße 6

77704 Oberkirch

Telefon: +49 7802 916 99 43

E-Mail: info@brandmediaberlin.de

2025 | Ortenau Journal – Das Nachrichtenportal für die Ortenau