Von Miriam Seidler

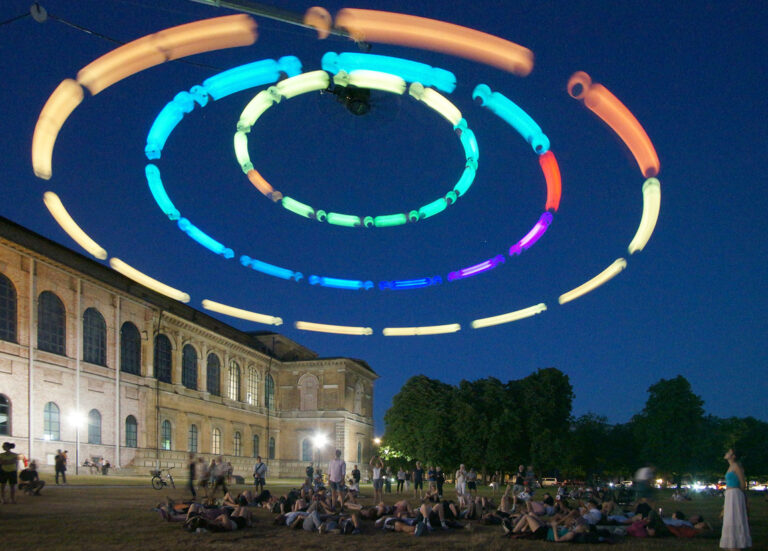

Der einmalige Klangbeschleuniger von Tim Otto Roth ist seit 27. Juni bis 13. Juli 2025 mit einem völlig neuen Programm täglich ab Sonnenuntergang auf dem Kunstareal München auf der Wiese südlich der Alten Pinakothek zu erleben. Höhepunkt und Abschluss der Präsentation, die in Kollaboration mit der Technischen Universität München (TUM) veranstaltet wird und zum Kunstareal-Fest am letzten Juniwochenende ihren fulminanten Auftakt fand, bildet die Präsentation „Ludwig & Joseph – Beethoven meets Fourier“ vom 11. bis 13. Juli 2025.

Das Lautsprecherorchester Heaven’s Carousel, das 2014 als Auftragswerk von Hubble Space Teleskope entstanden ist und in Rom Premiere feierte, ist inspiriert durch die antike Sphärenmusik sowie den Entdeckungen in Kunst, Musik und Astronomie in der Frühen Neuzeit: Fast zeitgleich zur Entstehung von Adam Elsheimers „Flucht nach Ägypten“ (1609), der ersten bildlichen Darstellung des nächtlichen Sternenhimmels, die in der Alten Pinakothek zu sehen ist, spekuliert in „Mysterium Cosmographicum“ (1596) und „Harmonice mundi“ (1619) Johannes Kepler über die Harmonien der Planetenrevolutionen in einem kopernikanischen Weltbild.

Christiaan Huygens baute Ende des 17. Jahrhunderts nicht nur neue Teleskope und dachte über die Wellennatur des Lichts nach, sondern entwickelte eine Tonleiter, die die Oktave nicht in 12, sondern in 31 Töne unterteilt – eine mikrotonale Skala. Die Kompositionen von Tim Otto Roth für das Heaven’s Carousel schließen an diese Überlegungen an und spielen kombinatorisch mit Tönen, Intensitäten und unterschiedlichen Skalen – eine Sphärenmusik für das 21. Jahrhundert.

Mit Stimmgabeln konnte Herman von Helmholtz aufbauend auf Überlegungen von Georg Simon Ohm bereits Mitte des 19. Jahrhunderts zeigen, dass sich bestimmte Klänge und deren charakteristisches Timbre als Summe von einzelnen Tönen beschreiben lassen. Dasselbe Prinzip der additiven Synthese setzt auch das Heaven’s Carousel mit den Sinusgeneratoren in den einzelnen Lautsprechern ein. Die Rotation lässt diese nicht nur zu sprichwörtlich fliegenden Stimmgabeln avancieren, die jeweils nur einen ganz spezifischen Ton spielen.

Hinzu tritt auch der Dopplereffekt, der die Tonhöhe in Abhängigkeit davon, ob die Tonquellen auf einen zu- oder wegfliegen, höher oder tiefer werden lässt. Durch die Kombination unterschiedlicher Tonfolgen mit variierenden Intensitäten entstehen komplexe Klangfarbenmuster. Im Unterschied zu einer Vielzahl von Instrumenten, deren Klang auf einem Grundton und einer Reihe von Obertönen in ganzzahligen Intervallverhältnissen basiert, agiert das Heaven’s Carousel tonal freier und setzt überwiegend mikrotonale Skalen ein – eine Sphärenmusik des 21. Jahrhunderts

Das Heaven’s Carousel ist im stetigen kompositorischen Wandel begriffen. Nach den Orion-Variationen in Köln und der Mahleradaption „Wie ein Naturlaut“ in Bad Reichenhall 2021 hat Tim Otto Roth für die Aufführung in München, die von der TU München veranstaltet wird, eine ganz neue Werkinterpretation konzipiert. So hat Roth sein mikrotonales Kombinationsrepertoire für das Lautsprecherorchester um ein neues Kompositionsverfahren erweitert, das er gemeinsam mit seinem Studioteam entwickelt hat: Klänge von Instrumenten oder Gesang werden über ein ausgefeiltes Procedere in ihre jeweiligen Teiltöne zerlegt. Bis zu zwölf Lautsprecher werden je einem Instrument zugeordnet und geben jeweils einen der zerlegten Obertöne wieder.

Bereits einige wenige Sinustönen lassen die Anmutung von Glocken- oder Streicherklängen entstehen und verraten so etwas über den faszinierenden Ursprung von Klängen. In unterschiedlichen Kompositionen und Bearbeitungen für das Heaven’s Carousel wird diese spektrale Musik nicht nur akustisch zum Erlebnis, die Klangfarbe erhält durch das Aufleuchten der Lautsprecher in einer Spektralfarbe analog zur Tonhöhe noch eine erweiterte Dimension.

Das Zerlegen von Tönen der Instrumentalmusik in Teiltöne und die Rekombination der einzelnen Obertöne auf den 36 Lautsprechern findet zum Abschluss der Sonic Revolutions in einer besonderen ReKomposition ihren Höhepunkt: Vom 11. bis 13.07. erklingt in der ReKomposition der Großen Fuge op. 133 ein spätes Streichquartett Ludwig van Beethovens, das zeitgleich zu Fouriers Entdeckung in den 1820er Jahren entstand – beides Schöpfungen, die ihrer Zeit weit voraus waren. Ausgangsmaterial für Roths Bearbeitung ist eine Aufnahme, die eigens mit dem renommierten Asasello-Quartett in Köln erfolgte.

Der kammermusikalische Kurzschluss von Beethovens späten Streichquartetten mit der zeitgleichen Entdeckung von Joseph Fourier schreibt sich in die wissenschaftliche Tradition der Erforschung von Klängen ein. In der nach dem französischen Mathematiker und Physiker benannten Fourieranalyse wird das live gespielte Klanggeschehen in seine Teiltöne zerlegt und rekomponiert sich durch das Zusammenspiel der einzelnen Lautsprecher des Klangbeschleunigers.

Mit der mathematischen Auffächerung von Klängen analog zur prismatischen Auffächerung des Lichts in einzelne Spektrallinien 1814 durch Joseph von Fraunhofer legte Fourier die konzeptionelle Grundlage für die spätere additive Synthese von Klängen aus sich zusammensetzenden Einzeltönen aber auch für die elektronische Audioverarbeitung.

Eine solche Kombination von Zerlegung und Resynthese kam beispielsweise in den 1960er Jahren beim Vocoder im Siemens-Studio für elektronische Musik zum Einsatz, mit dem eine Stimme künstlich zu einem Chor erweitert werden konnte. Zugleich erweist Roths neuartige Kompositionstechnik seine Reverenz an die von Professor Ernst Terhardt (1934 – 2024) an der TU München erbrachten Pionierleistungen der Teiltonanalyse und knüpft an aktuelle Forschungen in der Audio-Signalverarbeitung an.

Der Komponist und Konzeptkünstler Tim Otto Roth (geb. 1974 in Oppenau/Schwarzwald) ist Grenzgänger zwischen den Welten der Bildenden Kunst und der Musik: In seinen Klanglaboratorien oder Schattentheatern denkt er das visuelle und auditive Geschehen choreographisch immer wieder komplementär zusammen und bezieht in Teilen seiner Werke, die zwischen installativem Environment und Musiktheater oszillieren, Tanz mit ein.

In seinen klangbasierten Werken betont er die räumlich-materielle Dimension des auditiven Erlebens, indem er zahlreiche von seinem Studio entworfenen Klangkörper physisch im Raum platziert und diese in ein resonantes Verhältnis setzt: Der Raum wandelt sich so zu einem (additiven) Synthesizer, dessen polyphones Klangerlebnis sich ‚interaktiv‘ beim Begehen wandelt, in dem sich Töne der verteilten Tonquellen zu ortspezifischen Klängen mischen. Dies begreift er als kraftvolles materielles Gegenprogramm zu den aktuellen digitalen Virtualisierungstendenzen zur Verräumlichung von Klang.

In den letzten Jahren hat Roth mit seinem Studioteam verschiedene begehbaren Klanglaboratorien entwickelt, die er ortsbezogen im öffentlichen Raum oder in Innenräumen wie Kirchen, Museen, Konzertsälen oder historischen akademischen Gebäuden präsentiert. Ein Anliegen bei der Wahl der Orte ist sich dem Publikum zu öffnen – gerade das unter freiem Himmel spielende Heaven’s Carousel ist ein niederschwelliges Angebot an die Öffentlichkeit und erwies sich als Publikumsmagnet auch für nicht kunst- und musikaffines Publikum.

Mit seinen raumgreifenden Klanglaboratorien – wie dem aus 444 illuminierten Lautsprechern bestehenden Klanglabor [aiskju:b] oder dem Heaven’s Carousel – gelingt es Roth, in der Auseinandersetzung mit aktueller wissenschaftlicher Forschung neue ästhetische Erfahrungen zu ermöglichen und damit auch neue Wege in der Musik zu eröffnen.

Einzigartige Ansätze, das elektroakustische Repertoire aufzubrechen, zeigen sich unter anderem in der Verwendung von eigens gebauten Acrylglasorgelpfeifen für die Wasserorgel aura calculata oder der Einbeziehung eines Chors oder Streichorchester bei seiner Beschäftigung mit mathematischen Selbst-Organisationsprinzipien. Auch hat er sich u.a. eingehend mit Musikwerken wie Marco da Gaglianos madrigalartiger Oper La Dafne, Maurice Ravels Klavierkomposition Gaspard de la Nuit oder mit dem ersten Satz der Ersten Symphonie von Gustav Mahler auseinandergesetzt.

2012 arbeitete Roth als Gastmusiker im Klangdom des ZKM Karlsruhe. Im Juni 2018 feierte seine Klanginstallation SMART>SOS am IRCAM/Centre Pompidou in Paris Premiere. Mit [aiskju:b] war er neben der Kulturkirche St. Elisabeth in Berlin, der Reaktorhalle in München sowie dem Ludwigforum für Internationale Kunst in Aachen zuletzt am Pariser Musée des Arts et Métiers zu Gast. Im Januar 2024 feierte mit dem Theatre of Memory sein jüngstes Klanglabor, das er im Rahmen des ReSilence EU-Programms entwickelte, Premiere im Tieranatomischen Theater in Berlin.

Tim Otto Roth lebt und arbeitet in Oppenau im Schwarzwald und in Köln

Erster Trailer: https://vimeo.com/1097498500?p=0s

Weiterführende Informationen unter: www.tum.de/cca und www.imachination.net/carousel

Siehe auch hier:

Tim Otto Roth: „Wo Natur drauf steht, ist auch Natur drin“

Tim Otto Roth: „In der Stunde Null stand hier so gut wie kein Baum mehr“